il Lessico Dialettale nella Caccia alla Lepre

di Pier Luigi Peccorini Maggi

"in ricordo di Pier Luigi Peccorini Maggi, finissimo conoscitore di cose

piacentine e scomparso lo scorso anno, pubblichiamo un suo intervento"

"in ricordo di Pier Luigi Peccorini Maggi, finissimo conoscitore di cose

piacentine e scomparso lo scorso anno, pubblichiamo un suo intervento"

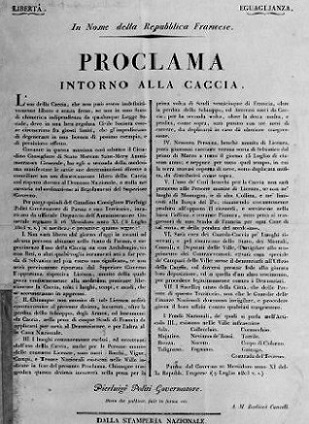

Ci atteniamo prevalentemente alla citazione di alcuni vocaboli, tuttora ricorrenti nella parlata (per certi versi una sorta di gergo) dei cacciatori piacentini, in riferimento alla caccia della lepre con i segugi. Ci vediamo pertanto costretti a ignorare l’evolversi della legislazione, delle metodiche e degli usi afferenti la caccia sul nostro territorio, sebbene abbiano inciso senza dubbio sul linguaggio venatorio. Senza però aver prima ricordato che l’amministrazione napoleonica, portavoce dei dettami rivoluzionari d’Oltralpe, diede una prima e consistente spallata alle cosiddette “Cacce Riservate”, privilegio ab antiquo dei titolari del nostro Ducato: consuetudine, del resto, in atto anche altrove. Vennero all’epoca istituiti i “Fondi Nazionali”, ossia comprensori protetti ed esclusi all’esercizio della caccia. Ciò in armonia con l’incipit di un “Proclama intorno alla Caccia” del 1803, sottofirmato dal Governatore di Parma Pierluigi Politi.

Analogo provvedimento (sebbene ci è stata data l’opportunità di consultare il documento parmense) fu certamente redatto anche per Piacenza. In esso si affermava che “l’uso della caccia, che non può essere indefinitivamente libero e senza freno, se non in uno Stato di chimerica indipendenza da qualunque Legge sociale, deve in una ben regolata Civile Società essere circoscritto fra giusti limiti, che gl’impediscono di degenerare in una licenza di pessimo gusto, e di pernicioso effetto”. In sostanza, si trattava di un oculato provvedimento protezionista ante litteram a tutela della fauna. Il testo del citato Proclama autorizzava, in nome della Repubblica Francese, i “cittadini” ad esercitare la caccia, nei modi e nei tempi stabiliti, se muniti di apposita Licenza. Non più, dunque, di una particolare e straordinaria dispensa ad personam concessa - per lo più a notabili del tempo - dai precedenti regnanti.

Analogo provvedimento (sebbene ci è stata data l’opportunità di consultare il documento parmense) fu certamente redatto anche per Piacenza. In esso si affermava che “l’uso della caccia, che non può essere indefinitivamente libero e senza freno, se non in uno Stato di chimerica indipendenza da qualunque Legge sociale, deve in una ben regolata Civile Società essere circoscritto fra giusti limiti, che gl’impediscono di degenerare in una licenza di pessimo gusto, e di pernicioso effetto”. In sostanza, si trattava di un oculato provvedimento protezionista ante litteram a tutela della fauna. Il testo del citato Proclama autorizzava, in nome della Repubblica Francese, i “cittadini” ad esercitare la caccia, nei modi e nei tempi stabiliti, se muniti di apposita Licenza. Non più, dunque, di una particolare e straordinaria dispensa ad personam concessa - per lo più a notabili del tempo - dai precedenti regnanti.

il proclama sulla caccia emesso a parma, dal governo il 20 messidoro anno XI - 9 luglio 1803 - della repubblica francese

La successiva Restaurazione e le normative postunitarie (uno stillicidio di farraginosi provvedimenti negli ultimi decenni) adotteranno altre regolamentazioni. Ripigliando l’argomento inizialmente propostoci, si ritiene opportuno suddividere la materia citando alcune espressioni dialettali riferibili alle fondamentali componenti della cacciata: a)lepre, b)cani, c)cacciatore.

La lepre.Di etimologia incerta il vocabolo (sebbene alcuni la ravviserebbero in levis pes, ossia piede leggero e dunque veloce), nel dialetto piacentino si annoverano diverse dizioni a seconda delle zone: Léur (fascia urbana), Léura (Val Tidone), Lè(i)vra (area montana), Lévura (pronuncia arcaica). I diminutivi Lavratt, Livratt, Levrott sono esclusivamente riferibili alla giovane età dell’individuo e non alle ridotte dimensioni. Prendendo in prestito i termini utilizzati dai contadini per distinguere le fienagioni stagionali, mazëing e ustàn indicano i leprotti nati rispettivamente nei mesi di maggio e di agosto. Più raramente vengono utilizzati, sempre in relazione agli sfalci, i termini tarzö e quartarëin. La lepre, con una ammiccante antonomasia, viene altresì denominata nel gergo rurale dei cacciatori gatta, micia, grisa. Il covo della lepre, occupato nelle ore diurne di riposo, approssimativamente modellato e ricavato dal selvatico, è detto cubi (cubi battì se frequentato più volte). Il suo etimo è individuabile nel latino cubile (letto). Sua trasposizione figurata, si riscontra nella parlata corrente in riferimento all’uomo: cubiäs = andare a letto, a dormire. Potrebbe capitare che una lepre, a seconda delle circostanze, non si acconci un covo e si accosci in superficie sostandovi. In tal caso, viene denominata dai cacciatori schissona. Ricorrente indizio della presenza di una o più lepri in una determinata zona, è quello della pastüra. Essa è individuabile (oltre che dalla vegetazione recisa) soprattutto dalle “fatte”, ossia dai cacherelli, detti in piacentino bägul al plurale femminile. La denominazione, che deriva dal latino baccula (coccola, bacca) è ricavata dalla conformazione che ricorda, appunto, quella di un frutto indeiscente come, per esempio, il ginepro.

La lepre.Di etimologia incerta il vocabolo (sebbene alcuni la ravviserebbero in levis pes, ossia piede leggero e dunque veloce), nel dialetto piacentino si annoverano diverse dizioni a seconda delle zone: Léur (fascia urbana), Léura (Val Tidone), Lè(i)vra (area montana), Lévura (pronuncia arcaica). I diminutivi Lavratt, Livratt, Levrott sono esclusivamente riferibili alla giovane età dell’individuo e non alle ridotte dimensioni. Prendendo in prestito i termini utilizzati dai contadini per distinguere le fienagioni stagionali, mazëing e ustàn indicano i leprotti nati rispettivamente nei mesi di maggio e di agosto. Più raramente vengono utilizzati, sempre in relazione agli sfalci, i termini tarzö e quartarëin. La lepre, con una ammiccante antonomasia, viene altresì denominata nel gergo rurale dei cacciatori gatta, micia, grisa. Il covo della lepre, occupato nelle ore diurne di riposo, approssimativamente modellato e ricavato dal selvatico, è detto cubi (cubi battì se frequentato più volte). Il suo etimo è individuabile nel latino cubile (letto). Sua trasposizione figurata, si riscontra nella parlata corrente in riferimento all’uomo: cubiäs = andare a letto, a dormire. Potrebbe capitare che una lepre, a seconda delle circostanze, non si acconci un covo e si accosci in superficie sostandovi. In tal caso, viene denominata dai cacciatori schissona. Ricorrente indizio della presenza di una o più lepri in una determinata zona, è quello della pastüra. Essa è individuabile (oltre che dalla vegetazione recisa) soprattutto dalle “fatte”, ossia dai cacherelli, detti in piacentino bägul al plurale femminile. La denominazione, che deriva dal latino baccula (coccola, bacca) è ricavata dalla conformazione che ricorda, appunto, quella di un frutto indeiscente come, per esempio, il ginepro.

diana cacciatrice con una lepre cacciata in una celebre incisione di Morghen da un dipinto del “Furino” (francesco furini 1600-1640)

Altro indizio, più facilmente rilevabile dopo la pioggia o su una superficie sabbiosa, è dato dalle orme lasciate impresse dal selvatico durante il suo girovagare notturno: le impronte sono denominate sampëtt o ungëi (unghioli). Quando una povera lepre è costretta a rallentare la corsa a causa di una menomazione procuratagli da una maldestra fucilata e sta per essere raggiunta dai cani, procede a zig zag nel vano tentativo di sottrarsi alla presa. Si dice in tal caso, ma anche dei suoi consueti andirivieni, che fa la gassa (annodo) o il cavamàn. Il Tammi ricorda anche, come sinonimo, sgumbëin (ganghero, scambietto, espressione, la seconda, sottratta alla denominazione di un passo di danza).

I cani. Gli ausiliari deputati alla caccia della lepre appartengono alla categoria dei cani da seguita, detti altrimenti segugi (seüs o saüs in dialetto). C’è chi ritiene di far derivare il sostantivo dal latino sequi (seguire). Infatti l’inseguimento su traccia del selvatico in fuga dopo lo scovo, caratterizza l’azione della razza. Non è da escludere, viceversa, che l’etimo possa fondare le radici in sagaces (da sagire = fiutare), cani che i romani utilizzavano nella caccia sfruttando la loro tendenza ad impiegare l’olfatto, in alternativa con i pugnaces (cani d’attacco agli animali di considerevole mole) e con i celeres, che raggiungevano in corsa la preda. Ma la versione più attendibile risulta quella che fa risalire segusium (termine che compare nel tardo latino) da Segusiani, antica popolazione insediata in Val di Susa e i cui cacciatori si accompagnavano a provetti cani da lepre. Nel Piacentino è documentato l’uso, specialmente lungo la dorsale appenninica, dei cosiddetti can bracc, una generica denominazione adottata da tempo in letteratura per identificare tutti i cani vocati alle varie forme di caccia. Infatti bracco (Bracke in tedesco e braque in francese) è vocabolo d’origine indoeuropea, che si compone di un’arcaica voce provenzale brac e germanica brak (Farini), intendendosi con tali espressioni riferirsi a zone incolte e selvagge, a un habitat ideale per la presenza di selvaggina, e dunque propizio alla caccia con i cani.

Gli Accademici della Crusca (1680) definivano il segugio come “specie di bracco detto così dal seguitar ch’ei fa lungamente la traccia delle fiere/selvatici”.Tralasciando giocoforza i numerosi coinvolgimenti d’ordine semantico del vocabolo in questione, ricordiamo soltanto che le espressioni dialettali braccà la pastüra e braccà la leur significano rispettivamente dar voce, da parte dei segugi, sugli indizi olfattivi notturni e durante l’inseguimento successivo allo scovo. Quest’ultima azione è più propriamente denominata batüda (canizza). Ma il vocabolo che più ci intriga, di esclusivo impiego nell’Appennino piacentino, era quello di ciaplëin. Esso era attribuito ad una popolazione (una genia piuttosto eterogenea) di canetti da lepre - improprio classificarli come appartenenti a una razza - empiricamente selezionati in relazione alla funzione e alle metodiche allora richieste. Probabilmente la loro denominazione si rifaceva allo squittire acuto e argentino di quei cani, che rammentavano i suoni prodotti dagli scalpellini (i ciaplëin) quando sagomavano scaglie di pietra locale (ciapp, ossia chiappe, nel significato di sassi, rocce) utilizzate per la copertura dei tetti. Un verbo ricorrente nella parlata dei cacciatori è burr nel significato di scovare, azione conclusiva dei cani nella fase di accostamento perseguendo la passata della lepre; il sostantivo corrispettivo è burìda. Già negli scritti cinegetici medievali era presente “borrire” (o borere), da ritenersi derivato dal longobardo burrjan = alzare, levare. Generici cani scovatori furono denominati un tempo, appunto, “cani da leva”. Curiosa assonanza con la generica espressione dialettale can da lévra.

I cani. Gli ausiliari deputati alla caccia della lepre appartengono alla categoria dei cani da seguita, detti altrimenti segugi (seüs o saüs in dialetto). C’è chi ritiene di far derivare il sostantivo dal latino sequi (seguire). Infatti l’inseguimento su traccia del selvatico in fuga dopo lo scovo, caratterizza l’azione della razza. Non è da escludere, viceversa, che l’etimo possa fondare le radici in sagaces (da sagire = fiutare), cani che i romani utilizzavano nella caccia sfruttando la loro tendenza ad impiegare l’olfatto, in alternativa con i pugnaces (cani d’attacco agli animali di considerevole mole) e con i celeres, che raggiungevano in corsa la preda. Ma la versione più attendibile risulta quella che fa risalire segusium (termine che compare nel tardo latino) da Segusiani, antica popolazione insediata in Val di Susa e i cui cacciatori si accompagnavano a provetti cani da lepre. Nel Piacentino è documentato l’uso, specialmente lungo la dorsale appenninica, dei cosiddetti can bracc, una generica denominazione adottata da tempo in letteratura per identificare tutti i cani vocati alle varie forme di caccia. Infatti bracco (Bracke in tedesco e braque in francese) è vocabolo d’origine indoeuropea, che si compone di un’arcaica voce provenzale brac e germanica brak (Farini), intendendosi con tali espressioni riferirsi a zone incolte e selvagge, a un habitat ideale per la presenza di selvaggina, e dunque propizio alla caccia con i cani.

Gli Accademici della Crusca (1680) definivano il segugio come “specie di bracco detto così dal seguitar ch’ei fa lungamente la traccia delle fiere/selvatici”.Tralasciando giocoforza i numerosi coinvolgimenti d’ordine semantico del vocabolo in questione, ricordiamo soltanto che le espressioni dialettali braccà la pastüra e braccà la leur significano rispettivamente dar voce, da parte dei segugi, sugli indizi olfattivi notturni e durante l’inseguimento successivo allo scovo. Quest’ultima azione è più propriamente denominata batüda (canizza). Ma il vocabolo che più ci intriga, di esclusivo impiego nell’Appennino piacentino, era quello di ciaplëin. Esso era attribuito ad una popolazione (una genia piuttosto eterogenea) di canetti da lepre - improprio classificarli come appartenenti a una razza - empiricamente selezionati in relazione alla funzione e alle metodiche allora richieste. Probabilmente la loro denominazione si rifaceva allo squittire acuto e argentino di quei cani, che rammentavano i suoni prodotti dagli scalpellini (i ciaplëin) quando sagomavano scaglie di pietra locale (ciapp, ossia chiappe, nel significato di sassi, rocce) utilizzate per la copertura dei tetti. Un verbo ricorrente nella parlata dei cacciatori è burr nel significato di scovare, azione conclusiva dei cani nella fase di accostamento perseguendo la passata della lepre; il sostantivo corrispettivo è burìda. Già negli scritti cinegetici medievali era presente “borrire” (o borere), da ritenersi derivato dal longobardo burrjan = alzare, levare. Generici cani scovatori furono denominati un tempo, appunto, “cani da leva”. Curiosa assonanza con la generica espressione dialettale can da lévra.

testa di segugio italiano

Anche i cani possono cadere vittime di errori. L’arbüff consiste nel perseguire, anche per breve tratto, una traccia a rovescio. In lingua “rebuffare” è la tecnica del falegname di lavorare il legno controfilo. Il verbo è altresì impiegato nel linguaggio marinaresco per indicare l’inversione di un natante durante la manovra di ormeggio. In francese “marcher à rebours”, significa camminare all’indietro. Le emissioni vocali di un segugio, a seconda dell’intensità, del registro, delle tonalità e delle varie inflessioni, rispecchiano momenti salienti della cacciata e costituiscono significativi “messaggi”, che l’esperto canettiere sa interpretare. Voci di un soggetto, emesse a sproposito, monotone e troppo frequenti, oltre a confondere i compagni di muta, indispettiscono i cacciatori. È un grave difetto e l’appellativo riservato al cane è quello di bacaiòn, chiacchierone a vuoto. Può capitare, raramente, che un segugio poco accorto, sbrancatosi dalla muta dopo un lungo inseguimento, soprattutto in un territorio sconosciuto, disorientato, emetta alcuni ululati di richiamo. In tal caso, quel comportamento è detto baiä la persa.

Il cacciatore. Poche righe dedichiamo al cacciatore avendo riservato più spazio ai cani, giacché nella dinamica della cacciata i veri protagonisti sono gli ausiliari. All’uomo è riservato l’atto conclusivo, la fucilata, a coronamento dell’impegno profuso dai segugi, ai quali va l’esclusivo merito del successo. Ci sembra significativo rammentare ch’era costume diffuso, anche nei cacciatori di un ceto privilegiato e dei professionisti, esprimersi fra loro e con i cani in dialetto. Si vede che l’attività venatoria, il contatto con la fauna, il palcoscenico della Natura, la vita rustica e la frequentazione di una cultura rurale, inducevano quei cacciatori all’adozione di un consono linguaggio. Il Raimondi, scrittore secentesco di argomenti venatori, così si esprimeva: “Con i cacciatori, ancorché Principi o gran Signori, non si deve trattare alla sofistica con le superstizioni della toscana favella; una maniera di parlar piena di libertà e di semplicità è sol degna dei cacciatori”. Dello stesso parere era il patrizio milanese Francesco Birago (1562 - 1640), citato dal Manzoni nel suo romanzo come eccellente cultore di scienze cavalleresche e di “nobile comportamento” e, guarda caso, probabile ascendente di Gaspare Lancellotto Birago, vescovo di Bobbio dal 1746 (anno del passaggio della città al Piemonte di Carlo Emanuele III) al 1765. Nel suo “Trattato cinegetico della Caccia” del 1626, parla di “sausi” usando la dizione dialettale lombarda proponendosi di “scrivere quasi nella materna lingua milanese acciochè da canatieri.. possa essere inteso e possa giovar loro”. A conclusione di queste note, non si può trascurare un’espressione, tuttora viva e frequente nel dialogare dei cacciatori piacentini: fä la léur cavalér. La locuzione si riferisce alla circostanza che si offre al cacciatore di scorgere - per lo più su terreno spoglio - una lepre acquattata nel covo (detto in piemontese gias = addiaccio, giaciglio, giaccio, da giacere).

Per ricavare la motivazione di quel modo di dire, occorre risalire alle cacce principesche di un tempo, quasi un cerimoniale adottato anche per “pubbliche relazioni” diplomatiche tra regnanti, col concorso di folte mute di cani, battitori, bracchieri, inservienti, dame e cavalieri. A chi montava in arcione, favorito dalla sua collocazione e dunque con una più ampia visuale, poteva più facilmente presentarsi l’opportunità di individuare una lepre accovata nei gerbidi e nelle praterie. A gran voce, il cavaliere informava della situazione i canettieri con l’avviso: Cavaliere! Era il via di prammatica per sguinzagliare, in quel caso, i levrieri (leporari, da lepus =lepre). Si è ritenuto opportuno citare anche questa ultima espressione piacentina per dimostrare che pure la caccia contribuisce e concorre alla comprensione della storia dell’uomo tout-court. E che le parole fungono da cartine di tornasole per una più compiuta analisi della trasformazione dei costumi. Diceva Cicerone, nelle sue “Osservazioni”, che “ignorare il passato, vuol dire restare bambini”.). (testo dalla rivista l'Urtiga per gentile concessione di LIR edizioni).

Il cacciatore. Poche righe dedichiamo al cacciatore avendo riservato più spazio ai cani, giacché nella dinamica della cacciata i veri protagonisti sono gli ausiliari. All’uomo è riservato l’atto conclusivo, la fucilata, a coronamento dell’impegno profuso dai segugi, ai quali va l’esclusivo merito del successo. Ci sembra significativo rammentare ch’era costume diffuso, anche nei cacciatori di un ceto privilegiato e dei professionisti, esprimersi fra loro e con i cani in dialetto. Si vede che l’attività venatoria, il contatto con la fauna, il palcoscenico della Natura, la vita rustica e la frequentazione di una cultura rurale, inducevano quei cacciatori all’adozione di un consono linguaggio. Il Raimondi, scrittore secentesco di argomenti venatori, così si esprimeva: “Con i cacciatori, ancorché Principi o gran Signori, non si deve trattare alla sofistica con le superstizioni della toscana favella; una maniera di parlar piena di libertà e di semplicità è sol degna dei cacciatori”. Dello stesso parere era il patrizio milanese Francesco Birago (1562 - 1640), citato dal Manzoni nel suo romanzo come eccellente cultore di scienze cavalleresche e di “nobile comportamento” e, guarda caso, probabile ascendente di Gaspare Lancellotto Birago, vescovo di Bobbio dal 1746 (anno del passaggio della città al Piemonte di Carlo Emanuele III) al 1765. Nel suo “Trattato cinegetico della Caccia” del 1626, parla di “sausi” usando la dizione dialettale lombarda proponendosi di “scrivere quasi nella materna lingua milanese acciochè da canatieri.. possa essere inteso e possa giovar loro”. A conclusione di queste note, non si può trascurare un’espressione, tuttora viva e frequente nel dialogare dei cacciatori piacentini: fä la léur cavalér. La locuzione si riferisce alla circostanza che si offre al cacciatore di scorgere - per lo più su terreno spoglio - una lepre acquattata nel covo (detto in piemontese gias = addiaccio, giaciglio, giaccio, da giacere).

Per ricavare la motivazione di quel modo di dire, occorre risalire alle cacce principesche di un tempo, quasi un cerimoniale adottato anche per “pubbliche relazioni” diplomatiche tra regnanti, col concorso di folte mute di cani, battitori, bracchieri, inservienti, dame e cavalieri. A chi montava in arcione, favorito dalla sua collocazione e dunque con una più ampia visuale, poteva più facilmente presentarsi l’opportunità di individuare una lepre accovata nei gerbidi e nelle praterie. A gran voce, il cavaliere informava della situazione i canettieri con l’avviso: Cavaliere! Era il via di prammatica per sguinzagliare, in quel caso, i levrieri (leporari, da lepus =lepre). Si è ritenuto opportuno citare anche questa ultima espressione piacentina per dimostrare che pure la caccia contribuisce e concorre alla comprensione della storia dell’uomo tout-court. E che le parole fungono da cartine di tornasole per una più compiuta analisi della trasformazione dei costumi. Diceva Cicerone, nelle sue “Osservazioni”, che “ignorare il passato, vuol dire restare bambini”.). (testo dalla rivista l'Urtiga per gentile concessione di LIR edizioni).