Piacenza ai tempi di Calpurnia

“Racconto di Massimo Solari”

Com’era Piacenza ai tempi di Calpurnia? Guardiamo il primo “tuttocittà” della Placentia del 218 a.c. Secondo lo scrittore latino Asconio Pediano Piacenza

fu fondata,precisamente, “il giorno ultimo di dicembre l’anno primo della guerra punica”

da parte di seimila coloni e duecento cavalieri.

fu fondata,precisamente, “il giorno ultimo di dicembre l’anno primo della guerra punica”

da parte di seimila coloni e duecento cavalieri.

-----------------------

Non possediamo “piantine” della Placentia dei tempi di Calpurnia ma non si deve presumere che la città fosse diventata molto più grande: in fin dei conti erano passati solo cento cinquant’anni dalla sua fondazione.

Prima di tutto dimentichiamoci di Veleja (o Velleia come, sbagliando, la chiamiamo noi). Come se volessimo immaginare Piacenza esaminando la struttura urbanistica di Rapallo: tra Veleja e Placentia c’erano davvero pochi punti in comune. Veleja era una cittadina di montagna senza soverchie pretese, nata quasi per caso e con compiti limitati, mentre Placentia era un caposaldo militare e commerciale al centro di una fertile pianura già intensamente sfruttata sia dal punto di vista agricolo che artigianale: messi, frutta e verdura, pesce di fiume, tegole, mattoni, anfore, armi venivano esportate da Placentia fino a Roma. Placentia ha una forma più o meno rettangolare. Non è orientata a Nord né verso un punto cardinale particolare. Strano, perché sappiamo Che i romani avevano cognizioni astronomiche molto dettagliate e credevano nell’influsso delle stelle. Probabilmente il suo orientamento deriva

dall’ orientamento della via Emilia, della quale costituisce il termine e dal corso del Po.

Se vogliamo scendere ancora più nel dettaglio, secondo qualche studioso nell’orientare la città si era anche tenuto conto della situazione della campagna circostante, dato che la centuriazione romana seguiva il senso del cardo e del decumano. Cos’è la centuriazione? Quando i romani decidevano di fondare una colonia, prevedevano anche di regolamentare il terreno circostante, dividendo i campi in sezioni (centurie) più o meno uguali tra loro, da destinare come “liquidazione” ai soldati una volta congedati.

Il soldato romano si attendeva, alla fine del lungo periodo di ferma obbligatoria (a volte oltre vent’anni) di ricevere

in dono un appezzamento di terreno dove si sarebbe trasformato in colono.

Ancora oggi sia nel piacentino che un po’ in tutta la pianura padana fino a Bologna e nel Veneto sono rimaste molte tracce della centuriazione romana, come di paesi e paesini fondati dai coloni “dedotti” da Roma. Anzi, alcuni studiosi si sono spinti fino a verificare che all’interno delle mura cittadine non dovevano trovare posto più di tremila dei seimila coloni assegnati a Piacenza. I restanti tremila avrebbero dovuto fin da subito occupare la campagna circostante per coltivarla e renderla fertile.

Sappiamo quasi per certo che il tracciato delle mura romane doveva correre secondo il percorso delle attuali vie Sopramuro, Pace, Legnano, del Consiglio, Benedettine, Piazza Cittadella, San Sisto, Sant’Eufemia, del Monte di Pietà, Calzolai, vicolo Perestrello per terminare in Largo Battisti.

Il Duomo? Fuori dalle mura. Sant’Antonino e San Savino? Fuori. Santa Brigida in Piazza Borgo? Fuori anche lei.

E come si presentava la Piacenza romana?

Proviamo a visitarla arrivando dalla Lupa (infatti nessun ingresso ci sembra più appropriato: se siamo antichi romani stiamo arrivando dalla capitale, a bordo di un veloce carro condotto da uno schiavo che arriva dalla Cilicia. Con noi c’è anche uno schiavo nomenclatore che, in assenza del telefono cellulare, dovrà ricordarci i nomi dei personaggi famosi che vedremo passare, per poterli salutare. Se fossimo una matrona lo schiavo nomenclatore sarebbe sostituito da una schiava con le stesse funzioni, che si chiamerebbe però “pedissequa”. Il nomenclatore ci sussurrerà nell’orecchio “Numerio Negidio” e noi, con voce stentorea, potremo dire dal nostro carro: “Ave, Numerio Negidio, che gli Dei ti siano propizi!” al che lui ci potrebbe rispondere con un “furcifer” (pendaglio da forca) o un “homo nihili” (uomo da niente). Gli antichi romani per insultarti non ti mandavano da nessuna parte, ti liquidavano con un epiteto diretto e, spesso, molto offensivo. Pulex, (pulce) era forse il più tenue, ma arrivavano a superare in fantasia gli insultatori moderni.

Non siamo né stanchi né affaticati, perché nel nostro viaggio sulla via Aemilia abbiamo cambiato spesso cavallo alle stazioni di posta che sorgono ogni ventina di miglia: ce n’erano sicuramente a Fiorentiola come a Fidentia

o a Parma ma magari ce n’era una anche a Fonteclos, oggi conosciuta come Fontana Fredda.

La porta della città è di bronzo e sorge tra via Legnano e via Roma, all’altezza dell’attuale oratorio di San Rocco, ed è sorvegliata da due guardie ben poco marziali. Del resto le guardie servono solo ad ispezionare i carri delle merci: chi mai potrebbe ardire di attentare alla sicurezza di Placentia, posta quasi al centro della Gallia Cisalpina?

Il nostro auriga è costretto a fermarsi e dobbiamo proseguire a piedi. Non ci sono in giro vigili (c’erano anche allora ma servivano a domare gli incendi, non a dare le multe per i divieti di sosta) ma c’è già, invece, l’isola pedonale: nessun carro poteva entrare in città durante il giorno. Le derrate e comunque i trasporti entro le mura dovevano avvenire necessariamente durante la notte, cosa che non soddisfaceva i cittadini che venivano disturbati nel sonno da urla, strepiti, colpi, nitriti e colorite bestemmie (i carrettieri non sono mai stati famosi per la loro discrezione).

Appena varcata la porta siamo già in vista del Foro: è una piazza lastricata e circondata da portici. Sul sito oggi occupato dalla chiesa di San Pietro sorge il capitolium, un tempio prostilo in marmo, sollevato dal livello della piazza di alcuni gradini. Sul lato anteriore, rivolto verso l’attuale vicolo San Pietro, presenta sei colonne corinzie. Gli altri tre lati sono invece chiusi con muri di laterizio. Il tempio, come in ogni colonia romana, è dedicato a Giove, Giunone e Minerva, la triade capitolina. Di Minerva siamo certi (visto il tempio di Minerva Medica di Cabardiacum) di Giove anche, dato che nei pressi dell’attuale Municipale è stata trovata un’epigrafe che era dedicata ad un piacentino sacerdote di Giove. Giunone è una nostra aggiunta, ma deve essere ritenuta molto probabile.

Tra il cardus maximus (via X giugno) e il decumanus maximus, quella via Roma dalla quale stiamo venendo, sorge una basilica.

Come il Gotico, il suo lato lungo è tangente alla piazza. È preceduta da un

colonnato che dà ingresso ad un’aula non troppo spaziosa (non possiamo pensare infatti che a Piacenza esistessero locali come le terme di Caracalla o la basilica di Massenzio) ma pulita ed ordinata. Un magistrato seduto sulla sua sedia curule sta ascoltando un oratore che difende la causa del proprio cliente.

Potrebbe trattarsi di quel Tito Tinca, amico e coetaneo di Cicerone, del quale il grande oratore disse che si esprimeva con brio ma “nescio quo sapore vernaculo” e che cioè, nel parlare, tradiva un non so ché di provinciale che veniva irriso dai romani “de Roma”?

Il magistrato ci sembra a sua volta una persona conosciuta: ma sì! È Quinto Tullio Cicerone, il fratello del più famoso Marco Tullio, nominato da Cesare suo legato a Piacenza.

Lo schiavo nomenclatore fa il suo lavoro e ci sussura“Quinte Cicero” e noi a nostra volta: “Quid agis, Quinte Cicero?” Come va?

Il legato ci lancia un cenno distratto, il caso di cui si sta occupando è grave: si tratta di un personaggio famoso, addirittura un senatore, Lucio Quinzio Flaminio, che durante un banchetto, ebbro di vino e di lussuria, sembra abbia chiesto ad una prostituta se non aveva mai visto decapitare una persona.

Alla risposta negativa della donna si era fatto portare un prigioniero cui aveva spiccato la testa con un solo colpo di ascia.

La basilica è piena di folla: la giuria popolare, che poteva contare fino a centottanta giudici a latere, siede a fianco della sedia curule di Quinto Cicerone, che è posta su di un palco improvvisato. Ai loro piedi, in una confusione indescrivibile, siedono i litiganti, i loro mallevadori, i difensori, gli amici. Poco più lontano siede il volgo, sempre avido di sensazioni forti e pronto ad esercitarsi in un tifo da stadio. (“Se più sezioni operavano isolatamente – racconta Carcopino – ognuna sedeva con quarantacinque assessori e un decemviro come presidente, separata dal vicino da tramezzi o da paraventi. Nell’un caso e nell’altro magistrati e pubblico si accalcavano gli uni sugli altri e i dibattiti si svolgevano in una atmosfera soffocante. Per di più, l’acustica era deplorevole, cosa che costringeva gli avvocati a raddoppiare i loro sforzi, i giudici a raddoppiare la loro attenzione e il pubblico la pazienza”).

Lasciamo che la giustizia compia il suo corso (sapremo più tardi che Lucio Quinzio verrà cacciato dal Senato – in effetti il magistrato che lo giudicò sembra fosse Marco Porzio Catone il Censore, dunque il processo si svolse probabilmente a Roma, ma lasciatemi un minimo d’immaginazione) e proseguiamo: girando verso sud nel Cardus Maximus (gli attuali vicolo San Pietro e via San Francesco) superiamo due scuole: la scuola del gramaticus, in pratica la nostra scuola elementare e quella del retore che invece insegna dialettica e filosofia. Passando, dalle finestre aperte sentiamo gli studenti compitare: “exordium, narratio, digressio, propositio, enumeratio, argumentatio, probatio, confutatio e peroratio”. Sono le parti in cui si deve dividere un’orazione “persuasiva”.

Quasi al limitare sud della città arriviamo ad un altro tempio di marmo ornato di statue tra le quali attira la nostra attenzione una splendida statua di marmo pario opera dello scultore ateniese Cleomene. Rappresenta Venere o Demetra o una vittoria (oggi è in una cassa, custodita nel Museo di Palazzo Farnese, speriamo che prima o poi si possa esporre al pubblico).

Le case di civile abitazione che sorgono attorno al tempio (siamo dalle parti dell’INPS e di Piazza Cavalli) sono di mattoni, a un piano, come quelle che si vedono oggi a Pompei.

No, non ci sono insulae di cinque o sei piani come a Roma: Placentia non è fittamente abitata e non ha di questi problemi. I tetti sono coperti da tegole quasi identiche alle nostre attuali, infatti la fabbricazione di mattoni e di tegole è locale: grandi fornaci si stendono tra le mura della città e il porto fluviale sul Po come nel piccolo villaggio delle Mose, a qualche chilometro dall’abitato e a Veleia. Già all’epoca esportavamo in tutt’Italia tegole e

mattoni.

Il traffico, anche di persone (sappiamo che non si circolava di giorno in città con mezzi a ruota) è abbastanza rarefatto, fin dalla sua fondazione il respiro di Placentia è il sonnolento respiro agricolo che arriva dagli ubertosi campi che la circondano. Le strade sono lastricate e abbastanza pulite.

Voglio andare a vedere l’anfiteatro che, secondo i placentini, è il più bello e il più grande esistente a nord di Roma.

L’anfiteatro si stende a nord, fuori dalle mura della città, più o meno dove ora sorge il Liceo Classico.

Per bello è bello, però non è sicuramente l’Arena di Verona: è costruito per la maggior parte in legno e solo il palcoscenico è in muratura: capisco che nel 69 d. C. – durante l’anno orribile della lotta tra i tre imperatori Galba, Otone e Vitellio – a quest’ultimo e ai suoi uomini “cibo vinoque praegreves”

(ubriachi di vino e di cibo) come li ricorda Tacito, non durerà fatica incendiarlo finché dello stesso non rimarrà pietra su pietra.

Secondo il Rossi “Il bellissimo anfiteatro di Piacenza, situato fuor dalle mura tra la città e il Po, e così tra l’attuale strada maestra che conduce al Po e alla Fodesta, venne distrutto… era un monumento vastissimo e unico in tutta Italia e anche si sospettò che fosse stato per invidia delle altre città,

in detta circostanza fatto incendiare”.

Un passante cerca di indurmi ad andare a visitare il famoso santuario di Cabardiacum, in Val Trebbia: “È un santuario dedicato a Minerva Medica, la dea guarisce qualunque malattia, se l’offerta è proporzionata. Vengono da tutte le parti dell’Italia e ti fanno anche gli oroscopi” ma non mi sembra il caso. Non credo infatti che la strada da Placentia a Travo (il nome attuale della amena località) sia altrettanto confortevole della via Aemilia.

Piuttosto farò, come ogni buon romano, una visita alle terme, che dovrebbero sorgere dalle parti di Piazza Duomo, quella attuale, ovviamente.

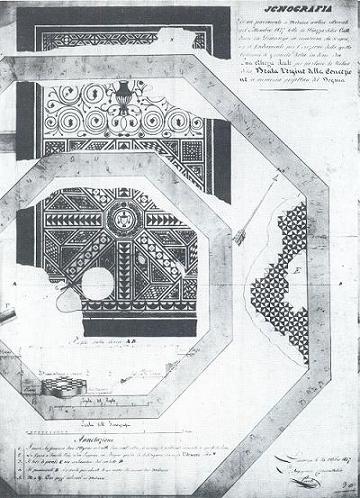

Ma c’erano davvero le terme in Piazza Duomo? Nel 1857, all'epoca della collocazione della colonna centrale che sostiene la statua della Vergine Assunta, a due metri e mezzo sotto il piano di calpestio venne rinvenuto un grande mosaico di età imperiale, a tessere bianche e nere, di dieci metri per sette, intersecato da due ottagoni concentrici, uno del diametro di circa dodici metri e l'altro di circa sei. Il ritrovamento di un tubo di piombo fece concludere gli studiosi del tempo che si trattava, appunto, delle “terme di Piacenza”. Nessuna città romana, infatti, poteva esserne priva.

Secondo studi più recenti, invece, pare si tratti del triclinium (sala da pranzo) di una grande casa romana appunto di età imperiale, sul quale, in epoca paleocristiana, era stato eretto un battistero ottogonale).

Nella pagina seguente riporto l’unico disegno rimasto a testimoniare l’eccezionale rinvenimento. Dov’è ora il mosaico? Ancora lì, a due metri e mezzo sotto i nostri piedi, in attesa di tempi migliori, nei quali si possa esporlo degnamente.

( Estratto dal libro "Le Regine di Piacenza" di Massimo Solari. Edizioni Lir. 2010)

Non possediamo “piantine” della Placentia dei tempi di Calpurnia ma non si

deve presumere che la città fosse diventata molto più grande: in fin dei

conti erano passati solo cento cinquant’anni dalla sua fondazione.

Prima di tutto dimentichiamoci di Veleja (o Velleia come, sbagliando, la chiamiamo noi). Come se volessimo immaginare Piacenza esaminando la struttura urbanistica di Rapallo:

tra Veleja e Placentia c’erano davvero pochi punti in comune.

Veleja era una cittadina di montagna senza soverchie pretese, nata quasi

per caso e con compiti limitati, mentre Placentia era un caposaldo militare

e commerciale al centro di una fertile pianura già intensamente sfruttata

sia dal punto di vista agricolo che artigianale: messi, frutta e verdura,

pesce di fiume, tegole, mattoni, anfore, armi venivano esportate da

Placentia fino a Roma.

Placentia ha una forma più o meno rettangolare. Non è orientata a

Nord né verso un punto cardinale particolare. Strano, perché sappiamo

Che i romani avevano cognizioni astronomiche molto dettagliate e

credevano nell’influsso delle stelle.

Probabilmente il suo orientamento deriva dall’ orientamento della

via Emilia, della quale costituisce il termine e dal corso del Po.

Se vogliamo scendere ancora più nel dettaglio, secondo qualche studioso nell’orientare la città si era anche tenuto conto della situazione della campagna circostante, dato che la centuriazione romana seguiva il senso del cardo e del decumano. Cos’è la centuriazione? Quando i romani decidevano di fondare una colonia, prevedevano anche di regolamentare il terreno circostante, dividendo i campi in sezioni (centurie) più o meno uguali tra loro, da destinare come “liquidazione” ai soldati una volta congedati.

Il soldato romano si attendeva, alla fine del lungo periodo di ferma obbligatoria (a volte oltre vent’anni) di ricevere in dono un appezzamento

di terreno dove si sarebbe trasformato in colono.

Ancora oggi sia nel piacentino che un po’ in tutta la pianura padana fino a Bologna e nel Veneto sono rimaste molte tracce della centuriazione romana, come di paesi e paesini fondati dai coloni “dedotti” da Roma. Anzi, alcuni studiosi si sono spinti fino a verificare che all’interno delle mura cittadine non dovevano trovare posto più di tremila dei seimila coloni assegnati a Piacenza. I restanti tremila avrebbero dovuto fin da subito occupare la campagna circostante per coltivarla e renderla fertile.

Sappiamo quasi per certo che il tracciato delle mura romane doveva correre secondo il percorso delle attuali vie Sopramuro, Pace, Legnano, del Consiglio, Benedettine, Piazza Cittadella, San Sisto, Sant’Eufemia, del Monte di Pietà, Calzolai, vicolo Perestrello per terminare in Largo Battisti.

Il Duomo? Fuori dalle mura. Sant’Antonino e San Savino? Fuori. Santa Brigida in Piazza Borgo? Fuori anche lei.

E come si presentava la Piacenza romana?

Proviamo a visitarla arrivando dalla Lupa (infatti nessun ingresso ci sembra più appropriato: se siamo antichi romani stiamo arrivando dalla capitale, a bordo di un veloce carro condotto da uno schiavo che arriva dalla Cilicia. Con noi c’è anche uno schiavo nomenclatore che, in assenza del telefono cellulare, dovrà ricordarci i nomi dei personaggi famosi che vedremo passare, per poterli salutare. Se fossimo una matrona lo schiavo nomenclatore sarebbe sostituito da una schiava con le stesse funzioni, che si chiamerebbe però “pedissequa”. Il nomenclatore ci sussurrerà nell’orecchio “Numerio Negidio” e noi, con voce stentorea, potremo dire dal nostro carro: “Ave, Numerio Negidio, che gli Dei ti siano propizi!” al che lui ci potrebbe rispondere con un “furcifer” (pendaglio da forca) o un “homo nihili” (uomo da niente). Gli antichi romani per insultarti non ti mandavano da nessuna parte, ti liquidavano con un epiteto diretto e, spesso, molto offensivo. Pulex, (pulce) era forse il più tenue, ma arrivavano a superare in fantasia gli insultatori moderni.

Non siamo né stanchi né affaticati, perché nel nostro viaggio sulla via Aemilia abbiamo cambiato spesso cavallo alle stazioni di posta che sorgono ogni ventina di miglia: ce n’erano sicuramente a Fiorentiola come a Fidentia

o a Parma ma magari ce n’era una anche a Fonteclos, oggi conosciuta come Fontana Fredda.

La porta della città è di bronzo e sorge tra via Legnano e via Roma, all’altezza dell’attuale oratorio di San Rocco, ed è sorvegliata da due guardie ben poco marziali. Del resto le guardie servono solo ad ispezionare i carri delle merci: chi mai potrebbe ardire di attentare alla sicurezza di Placentia, posta quasi al centro della Gallia Cisalpina?

Il nostro auriga è costretto a fermarsi e dobbiamo proseguire a piedi. Non ci sono in giro vigili (c’erano anche allora ma servivano a domare gli incendi, non a dare le multe per i divieti di sosta) ma c’è già, invece, l’isola pedonale: nessun carro poteva entrare in città durante il giorno. Le derrate e comunque i trasporti entro le mura dovevano avvenire necessariamente durante la notte, cosa che non soddisfaceva i cittadini che venivano disturbati nel sonno da urla, strepiti, colpi, nitriti e colorite bestemmie (i carrettieri non sono mai stati famosi per la loro discrezione).

Appena varcata la porta siamo già in vista del Foro: è una piazza lastricata e circondata da portici. Sul sito oggi occupato dalla chiesa di San Pietro sorge il capitolium, un tempio prostilo in marmo, sollevato dal livello della piazza di alcuni gradini. Sul lato anteriore, rivolto verso l’attuale vicolo San Pietro, presenta sei colonne corinzie. Gli altri tre lati sono invece chiusi con muri di laterizio. Il tempio, come in ogni colonia romana, è dedicato a Giove, Giunone e Minerva, la triade capitolina. Di Minerva siamo certi (visto il tempio di Minerva Medica di Cabardiacum) di Giove anche, dato che nei pressi dell’attuale Municipale è stata trovata un’epigrafe che era dedicata ad un piacentino sacerdote di Giove. Giunone è una nostra aggiunta, ma deve essere ritenuta molto probabile.

Tra il cardus maximus (via X giugno) e il decumanus maximus, quella via Roma dalla quale stiamo venendo, sorge una basilica.

Come il Gotico, il suo lato lungo è tangente alla piazza. È preceduta da un

colonnato che dà ingresso ad un’aula non troppo spaziosa (non possiamo pensare infatti che a Piacenza esistessero locali come le terme di Caracalla o la basilica di Massenzio) ma pulita ed ordinata. Un magistrato seduto sulla sua sedia curule sta ascoltando un oratore che difende la causa del proprio cliente.

Potrebbe trattarsi di quel Tito Tinca, amico e coetaneo di Cicerone, del quale il grande oratore disse che si esprimeva con brio ma “nescio quo sapore vernaculo” e che cioè, nel parlare, tradiva un non so ché di provinciale che veniva irriso dai romani “de Roma”?

Il magistrato ci sembra a sua volta una persona conosciuta: ma sì! È Quinto Tullio Cicerone, il fratello del più famoso Marco Tullio, nominato da Cesare suo legato a Piacenza.

Lo schiavo nomenclatore fa il suo lavoro e ci sussura“Quinte Cicero” e noi a nostra volta: “Quid agis, Quinte Cicero?” Come va?

Il legato ci lancia un cenno distratto, il caso di cui si sta occupando è grave: si tratta di un personaggio famoso, addirittura un senatore, Lucio Quinzio Flaminio, che durante un banchetto, ebbro di vino e di lussuria, sembra abbia chiesto ad una prostituta se non aveva mai visto decapitare una persona.

Alla risposta negativa della donna si era fatto portare un prigioniero cui aveva spiccato la testa con un solo colpo di ascia.

La basilica è piena di folla: la giuria popolare, che poteva contare fino a centottanta giudici a latere, siede a fianco della sedia curule di Quinto Cicerone, che è posta su di un palco improvvisato. Ai loro piedi, in una confusione indescrivibile, siedono i litiganti, i loro mallevadori, i difensori, gli amici. Poco più lontano siede il volgo, sempre avido di sensazioni forti e pronto ad esercitarsi in un tifo da stadio. (“Se più sezioni operavano isolatamente – racconta Carcopino – ognuna sedeva con quarantacinque assessori e un decemviro come presidente, separata dal vicino da tramezzi o da paraventi. Nell’un caso e nell’altro magistrati e pubblico si accalcavano gli uni sugli altri e i dibattiti si svolgevano in una atmosfera soffocante. Per di più, l’acustica era deplorevole, cosa che costringeva gli avvocati a raddoppiare i loro sforzi, i giudici a raddoppiare la loro attenzione e il pubblico la pazienza”).

Lasciamo che la giustizia compia il suo corso (sapremo più tardi che Lucio Quinzio verrà cacciato dal Senato – in effetti il magistrato che lo giudicò sembra fosse Marco Porzio Catone il Censore, dunque il processo si svolse probabilmente a Roma, ma lasciatemi un minimo d’immaginazione) e proseguiamo: girando verso sud nel Cardus Maximus (gli attuali vicolo San Pietro e via San Francesco) superiamo due scuole: la scuola del gramaticus, in pratica la nostra scuola elementare e quella del retore che invece insegna dialettica e filosofia. Passando, dalle finestre aperte sentiamo gli studenti compitare: “exordium, narratio, digressio, propositio, enumeratio, argumentatio, probatio, confutatio e peroratio”. Sono le parti in cui si deve dividere un’orazione “persuasiva”.

Quasi al limitare sud della città arriviamo ad un altro tempio di marmo ornato di statue tra le quali attira la nostra attenzione una splendida statua di marmo pario opera dello scultore ateniese Cleomene. Rappresenta Venere o Demetra o una vittoria (oggi è in una cassa, custodita nel Museo di Palazzo Farnese, speriamo che prima o poi si possa esporre al pubblico).

Le case di civile abitazione che sorgono attorno al tempio (siamo dalle parti dell’INPS e di Piazza Cavalli) sono di mattoni, a un piano, come quelle che si vedono oggi a Pompei.

No, non ci sono insulae di cinque o sei piani come a Roma: Placentia non è fittamente abitata e non ha di questi problemi. I tetti sono coperti da tegole quasi identiche alle nostre attuali, infatti la fabbricazione di mattoni e di tegole è locale: grandi fornaci si stendono tra le mura della città e il porto fluviale sul Po come nel piccolo villaggio delle Mose, a qualche chilometro dall’abitato e a Veleia. Già all’epoca esportavamo in tutt’Italia tegole e

mattoni.

Il traffico, anche di persone (sappiamo che non si circolava di giorno in città con mezzi a ruota) è abbastanza rarefatto, fin dalla sua fondazione il respiro di Placentia è il sonnolento respiro agricolo che arriva dagli ubertosi campi che la circondano. Le strade sono lastricate e abbastanza pulite.

Voglio andare a vedere l’anfiteatro che, secondo i placentini, è il più bello e il più grande esistente a nord di Roma.

L’anfiteatro si stende a nord, fuori dalle mura della città, più o meno dove ora sorge il Liceo Classico.

Per bello è bello, però non è sicuramente l’Arena di Verona: è costruito per la maggior parte in legno e solo il palcoscenico è in muratura: capisco che nel 69 d. C. – durante l’anno orribile della lotta tra i tre imperatori Galba, Otone e Vitellio – a quest’ultimo e ai suoi uomini “cibo vinoque praegreves”

(ubriachi di vino e di cibo) come li ricorda Tacito, non durerà fatica incendiarlo finché dello stesso non rimarrà pietra su pietra.

Secondo il Rossi “Il bellissimo anfiteatro di Piacenza, situato fuor dalle mura tra la città e il Po, e così tra l’attuale strada maestra che conduce al Po e alla Fodesta, venne distrutto… era un monumento vastissimo e unico in tutta Italia e anche si sospettò che fosse stato per invidia delle altre città,

in detta circostanza fatto incendiare”.

Un passante cerca di indurmi ad andare a visitare il famoso santuario di Cabardiacum, in Val Trebbia: “È un santuario dedicato a Minerva Medica, la dea guarisce qualunque malattia, se l’offerta è proporzionata. Vengono da tutte le parti dell’Italia e ti fanno anche gli oroscopi” ma non mi sembra il caso. Non credo infatti che la strada da Placentia a Travo (il nome attuale della amena località) sia altrettanto confortevole della via Aemilia.

Piuttosto farò, come ogni buon romano, una visita alle terme, che dovrebbero sorgere dalle parti di Piazza Duomo, quella attuale, ovviamente.

Ma c’erano davvero le terme in Piazza Duomo? Nel 1857, all'epoca della collocazione della colonna centrale che sostiene la statua della Vergine Assunta, a due metri e mezzo sotto il piano di calpestio venne rinvenuto un grande mosaico di età imperiale, a tessere bianche e nere, di dieci metri per sette, intersecato da due ottagoni concentrici, uno del diametro di circa dodici metri e l'altro di circa sei. Il ritrovamento di un tubo di piombo fece concludere gli studiosi del tempo che si trattava, appunto, delle “terme di Piacenza”. Nessuna città romana, infatti, poteva esserne priva.

Secondo studi più recenti, invece, pare si tratti del triclinium (sala da pranzo) di una grande casa romana appunto di età imperiale, sul quale, in epoca paleocristiana, era stato eretto un battistero ottogonale).

Nella pagina seguente riporto l’unico disegno rimasto a testimoniare l’eccezionale rinvenimento. Dov’è ora il mosaico? Ancora lì, a due metri e mezzo sotto i nostri piedi, in attesa di tempi migliori, nei quali si possa esporlo degnamente.

( Estratto dal libro "Le Regine di Piacenza" di Massimo Solari. Edizioni Lir. 2010)

Prima di tutto dimentichiamoci di Veleja (o Velleia come, sbagliando, la chiamiamo noi). Come se volessimo immaginare Piacenza esaminando la struttura urbanistica di Rapallo: tra Veleja e Placentia c’erano davvero pochi punti in comune. Veleja era una cittadina di montagna senza soverchie pretese, nata quasi per caso e con compiti limitati, mentre Placentia era un caposaldo militare e commerciale al centro di una fertile pianura già intensamente sfruttata sia dal punto di vista agricolo che artigianale: messi, frutta e verdura, pesce di fiume, tegole, mattoni, anfore, armi venivano esportate da Placentia fino a Roma. Placentia ha una forma più o meno rettangolare. Non è orientata a Nord né verso un punto cardinale particolare. Strano, perché sappiamo Che i romani avevano cognizioni astronomiche molto dettagliate e credevano nell’influsso delle stelle. Probabilmente il suo orientamento deriva

dall’ orientamento della via Emilia, della quale costituisce il termine e dal corso del Po.

Se vogliamo scendere ancora più nel dettaglio, secondo qualche studioso nell’orientare la città si era anche tenuto conto della situazione della campagna circostante, dato che la centuriazione romana seguiva il senso del cardo e del decumano. Cos’è la centuriazione? Quando i romani decidevano di fondare una colonia, prevedevano anche di regolamentare il terreno circostante, dividendo i campi in sezioni (centurie) più o meno uguali tra loro, da destinare come “liquidazione” ai soldati una volta congedati.

Il soldato romano si attendeva, alla fine del lungo periodo di ferma obbligatoria (a volte oltre vent’anni) di ricevere

in dono un appezzamento di terreno dove si sarebbe trasformato in colono.

Ancora oggi sia nel piacentino che un po’ in tutta la pianura padana fino a Bologna e nel Veneto sono rimaste molte tracce della centuriazione romana, come di paesi e paesini fondati dai coloni “dedotti” da Roma. Anzi, alcuni studiosi si sono spinti fino a verificare che all’interno delle mura cittadine non dovevano trovare posto più di tremila dei seimila coloni assegnati a Piacenza. I restanti tremila avrebbero dovuto fin da subito occupare la campagna circostante per coltivarla e renderla fertile.

Sappiamo quasi per certo che il tracciato delle mura romane doveva correre secondo il percorso delle attuali vie Sopramuro, Pace, Legnano, del Consiglio, Benedettine, Piazza Cittadella, San Sisto, Sant’Eufemia, del Monte di Pietà, Calzolai, vicolo Perestrello per terminare in Largo Battisti.

Il Duomo? Fuori dalle mura. Sant’Antonino e San Savino? Fuori. Santa Brigida in Piazza Borgo? Fuori anche lei.

E come si presentava la Piacenza romana?

Proviamo a visitarla arrivando dalla Lupa (infatti nessun ingresso ci sembra più appropriato: se siamo antichi romani stiamo arrivando dalla capitale, a bordo di un veloce carro condotto da uno schiavo che arriva dalla Cilicia. Con noi c’è anche uno schiavo nomenclatore che, in assenza del telefono cellulare, dovrà ricordarci i nomi dei personaggi famosi che vedremo passare, per poterli salutare. Se fossimo una matrona lo schiavo nomenclatore sarebbe sostituito da una schiava con le stesse funzioni, che si chiamerebbe però “pedissequa”. Il nomenclatore ci sussurrerà nell’orecchio “Numerio Negidio” e noi, con voce stentorea, potremo dire dal nostro carro: “Ave, Numerio Negidio, che gli Dei ti siano propizi!” al che lui ci potrebbe rispondere con un “furcifer” (pendaglio da forca) o un “homo nihili” (uomo da niente). Gli antichi romani per insultarti non ti mandavano da nessuna parte, ti liquidavano con un epiteto diretto e, spesso, molto offensivo. Pulex, (pulce) era forse il più tenue, ma arrivavano a superare in fantasia gli insultatori moderni.

Non siamo né stanchi né affaticati, perché nel nostro viaggio sulla via Aemilia abbiamo cambiato spesso cavallo alle stazioni di posta che sorgono ogni ventina di miglia: ce n’erano sicuramente a Fiorentiola come a Fidentia

o a Parma ma magari ce n’era una anche a Fonteclos, oggi conosciuta come Fontana Fredda.

La porta della città è di bronzo e sorge tra via Legnano e via Roma, all’altezza dell’attuale oratorio di San Rocco, ed è sorvegliata da due guardie ben poco marziali. Del resto le guardie servono solo ad ispezionare i carri delle merci: chi mai potrebbe ardire di attentare alla sicurezza di Placentia, posta quasi al centro della Gallia Cisalpina?

Il nostro auriga è costretto a fermarsi e dobbiamo proseguire a piedi. Non ci sono in giro vigili (c’erano anche allora ma servivano a domare gli incendi, non a dare le multe per i divieti di sosta) ma c’è già, invece, l’isola pedonale: nessun carro poteva entrare in città durante il giorno. Le derrate e comunque i trasporti entro le mura dovevano avvenire necessariamente durante la notte, cosa che non soddisfaceva i cittadini che venivano disturbati nel sonno da urla, strepiti, colpi, nitriti e colorite bestemmie (i carrettieri non sono mai stati famosi per la loro discrezione).

Appena varcata la porta siamo già in vista del Foro: è una piazza lastricata e circondata da portici. Sul sito oggi occupato dalla chiesa di San Pietro sorge il capitolium, un tempio prostilo in marmo, sollevato dal livello della piazza di alcuni gradini. Sul lato anteriore, rivolto verso l’attuale vicolo San Pietro, presenta sei colonne corinzie. Gli altri tre lati sono invece chiusi con muri di laterizio. Il tempio, come in ogni colonia romana, è dedicato a Giove, Giunone e Minerva, la triade capitolina. Di Minerva siamo certi (visto il tempio di Minerva Medica di Cabardiacum) di Giove anche, dato che nei pressi dell’attuale Municipale è stata trovata un’epigrafe che era dedicata ad un piacentino sacerdote di Giove. Giunone è una nostra aggiunta, ma deve essere ritenuta molto probabile.

Tra il cardus maximus (via X giugno) e il decumanus maximus, quella via Roma dalla quale stiamo venendo, sorge una basilica.

Come il Gotico, il suo lato lungo è tangente alla piazza. È preceduta da un

colonnato che dà ingresso ad un’aula non troppo spaziosa (non possiamo pensare infatti che a Piacenza esistessero locali come le terme di Caracalla o la basilica di Massenzio) ma pulita ed ordinata. Un magistrato seduto sulla sua sedia curule sta ascoltando un oratore che difende la causa del proprio cliente.

Potrebbe trattarsi di quel Tito Tinca, amico e coetaneo di Cicerone, del quale il grande oratore disse che si esprimeva con brio ma “nescio quo sapore vernaculo” e che cioè, nel parlare, tradiva un non so ché di provinciale che veniva irriso dai romani “de Roma”?

Il magistrato ci sembra a sua volta una persona conosciuta: ma sì! È Quinto Tullio Cicerone, il fratello del più famoso Marco Tullio, nominato da Cesare suo legato a Piacenza.

Lo schiavo nomenclatore fa il suo lavoro e ci sussura“Quinte Cicero” e noi a nostra volta: “Quid agis, Quinte Cicero?” Come va?

Il legato ci lancia un cenno distratto, il caso di cui si sta occupando è grave: si tratta di un personaggio famoso, addirittura un senatore, Lucio Quinzio Flaminio, che durante un banchetto, ebbro di vino e di lussuria, sembra abbia chiesto ad una prostituta se non aveva mai visto decapitare una persona.

Alla risposta negativa della donna si era fatto portare un prigioniero cui aveva spiccato la testa con un solo colpo di ascia.

La basilica è piena di folla: la giuria popolare, che poteva contare fino a centottanta giudici a latere, siede a fianco della sedia curule di Quinto Cicerone, che è posta su di un palco improvvisato. Ai loro piedi, in una confusione indescrivibile, siedono i litiganti, i loro mallevadori, i difensori, gli amici. Poco più lontano siede il volgo, sempre avido di sensazioni forti e pronto ad esercitarsi in un tifo da stadio. (“Se più sezioni operavano isolatamente – racconta Carcopino – ognuna sedeva con quarantacinque assessori e un decemviro come presidente, separata dal vicino da tramezzi o da paraventi. Nell’un caso e nell’altro magistrati e pubblico si accalcavano gli uni sugli altri e i dibattiti si svolgevano in una atmosfera soffocante. Per di più, l’acustica era deplorevole, cosa che costringeva gli avvocati a raddoppiare i loro sforzi, i giudici a raddoppiare la loro attenzione e il pubblico la pazienza”).

Lasciamo che la giustizia compia il suo corso (sapremo più tardi che Lucio Quinzio verrà cacciato dal Senato – in effetti il magistrato che lo giudicò sembra fosse Marco Porzio Catone il Censore, dunque il processo si svolse probabilmente a Roma, ma lasciatemi un minimo d’immaginazione) e proseguiamo: girando verso sud nel Cardus Maximus (gli attuali vicolo San Pietro e via San Francesco) superiamo due scuole: la scuola del gramaticus, in pratica la nostra scuola elementare e quella del retore che invece insegna dialettica e filosofia. Passando, dalle finestre aperte sentiamo gli studenti compitare: “exordium, narratio, digressio, propositio, enumeratio, argumentatio, probatio, confutatio e peroratio”. Sono le parti in cui si deve dividere un’orazione “persuasiva”.

Quasi al limitare sud della città arriviamo ad un altro tempio di marmo ornato di statue tra le quali attira la nostra attenzione una splendida statua di marmo pario opera dello scultore ateniese Cleomene. Rappresenta Venere o Demetra o una vittoria (oggi è in una cassa, custodita nel Museo di Palazzo Farnese, speriamo che prima o poi si possa esporre al pubblico).

Le case di civile abitazione che sorgono attorno al tempio (siamo dalle parti dell’INPS e di Piazza Cavalli) sono di mattoni, a un piano, come quelle che si vedono oggi a Pompei.

No, non ci sono insulae di cinque o sei piani come a Roma: Placentia non è fittamente abitata e non ha di questi problemi. I tetti sono coperti da tegole quasi identiche alle nostre attuali, infatti la fabbricazione di mattoni e di tegole è locale: grandi fornaci si stendono tra le mura della città e il porto fluviale sul Po come nel piccolo villaggio delle Mose, a qualche chilometro dall’abitato e a Veleia. Già all’epoca esportavamo in tutt’Italia tegole e

mattoni.

Il traffico, anche di persone (sappiamo che non si circolava di giorno in città con mezzi a ruota) è abbastanza rarefatto, fin dalla sua fondazione il respiro di Placentia è il sonnolento respiro agricolo che arriva dagli ubertosi campi che la circondano. Le strade sono lastricate e abbastanza pulite.

Voglio andare a vedere l’anfiteatro che, secondo i placentini, è il più bello e il più grande esistente a nord di Roma.

L’anfiteatro si stende a nord, fuori dalle mura della città, più o meno dove ora sorge il Liceo Classico.

Per bello è bello, però non è sicuramente l’Arena di Verona: è costruito per la maggior parte in legno e solo il palcoscenico è in muratura: capisco che nel 69 d. C. – durante l’anno orribile della lotta tra i tre imperatori Galba, Otone e Vitellio – a quest’ultimo e ai suoi uomini “cibo vinoque praegreves”

(ubriachi di vino e di cibo) come li ricorda Tacito, non durerà fatica incendiarlo finché dello stesso non rimarrà pietra su pietra.

Secondo il Rossi “Il bellissimo anfiteatro di Piacenza, situato fuor dalle mura tra la città e il Po, e così tra l’attuale strada maestra che conduce al Po e alla Fodesta, venne distrutto… era un monumento vastissimo e unico in tutta Italia e anche si sospettò che fosse stato per invidia delle altre città,

in detta circostanza fatto incendiare”.

Un passante cerca di indurmi ad andare a visitare il famoso santuario di Cabardiacum, in Val Trebbia: “È un santuario dedicato a Minerva Medica, la dea guarisce qualunque malattia, se l’offerta è proporzionata. Vengono da tutte le parti dell’Italia e ti fanno anche gli oroscopi” ma non mi sembra il caso. Non credo infatti che la strada da Placentia a Travo (il nome attuale della amena località) sia altrettanto confortevole della via Aemilia.

Piuttosto farò, come ogni buon romano, una visita alle terme, che dovrebbero sorgere dalle parti di Piazza Duomo, quella attuale, ovviamente.

Ma c’erano davvero le terme in Piazza Duomo? Nel 1857, all'epoca della collocazione della colonna centrale che sostiene la statua della Vergine Assunta, a due metri e mezzo sotto il piano di calpestio venne rinvenuto un grande mosaico di età imperiale, a tessere bianche e nere, di dieci metri per sette, intersecato da due ottagoni concentrici, uno del diametro di circa dodici metri e l'altro di circa sei. Il ritrovamento di un tubo di piombo fece concludere gli studiosi del tempo che si trattava, appunto, delle “terme di Piacenza”. Nessuna città romana, infatti, poteva esserne priva.

Secondo studi più recenti, invece, pare si tratti del triclinium (sala da pranzo) di una grande casa romana appunto di età imperiale, sul quale, in epoca paleocristiana, era stato eretto un battistero ottogonale).

Nella pagina seguente riporto l’unico disegno rimasto a testimoniare l’eccezionale rinvenimento. Dov’è ora il mosaico? Ancora lì, a due metri e mezzo sotto i nostri piedi, in attesa di tempi migliori, nei quali si possa esporlo degnamente.

( Estratto dal libro "Le Regine di Piacenza" di Massimo Solari. Edizioni Lir. 2010)

Non possediamo “piantine” della Placentia dei tempi di Calpurnia ma non si

deve presumere che la città fosse diventata molto più grande: in fin dei

conti erano passati solo cento cinquant’anni dalla sua fondazione.

Prima di tutto dimentichiamoci di Veleja (o Velleia come, sbagliando, la chiamiamo noi). Come se volessimo immaginare Piacenza esaminando la struttura urbanistica di Rapallo:

tra Veleja e Placentia c’erano davvero pochi punti in comune.

Veleja era una cittadina di montagna senza soverchie pretese, nata quasi

per caso e con compiti limitati, mentre Placentia era un caposaldo militare

e commerciale al centro di una fertile pianura già intensamente sfruttata

sia dal punto di vista agricolo che artigianale: messi, frutta e verdura,

pesce di fiume, tegole, mattoni, anfore, armi venivano esportate da

Placentia fino a Roma.

Placentia ha una forma più o meno rettangolare. Non è orientata a

Nord né verso un punto cardinale particolare. Strano, perché sappiamo

Che i romani avevano cognizioni astronomiche molto dettagliate e

credevano nell’influsso delle stelle.

Probabilmente il suo orientamento deriva dall’ orientamento della

via Emilia, della quale costituisce il termine e dal corso del Po.

Se vogliamo scendere ancora più nel dettaglio, secondo qualche studioso nell’orientare la città si era anche tenuto conto della situazione della campagna circostante, dato che la centuriazione romana seguiva il senso del cardo e del decumano. Cos’è la centuriazione? Quando i romani decidevano di fondare una colonia, prevedevano anche di regolamentare il terreno circostante, dividendo i campi in sezioni (centurie) più o meno uguali tra loro, da destinare come “liquidazione” ai soldati una volta congedati.

Il soldato romano si attendeva, alla fine del lungo periodo di ferma obbligatoria (a volte oltre vent’anni) di ricevere in dono un appezzamento

di terreno dove si sarebbe trasformato in colono.

Ancora oggi sia nel piacentino che un po’ in tutta la pianura padana fino a Bologna e nel Veneto sono rimaste molte tracce della centuriazione romana, come di paesi e paesini fondati dai coloni “dedotti” da Roma. Anzi, alcuni studiosi si sono spinti fino a verificare che all’interno delle mura cittadine non dovevano trovare posto più di tremila dei seimila coloni assegnati a Piacenza. I restanti tremila avrebbero dovuto fin da subito occupare la campagna circostante per coltivarla e renderla fertile.

Sappiamo quasi per certo che il tracciato delle mura romane doveva correre secondo il percorso delle attuali vie Sopramuro, Pace, Legnano, del Consiglio, Benedettine, Piazza Cittadella, San Sisto, Sant’Eufemia, del Monte di Pietà, Calzolai, vicolo Perestrello per terminare in Largo Battisti.

Il Duomo? Fuori dalle mura. Sant’Antonino e San Savino? Fuori. Santa Brigida in Piazza Borgo? Fuori anche lei.

E come si presentava la Piacenza romana?

Proviamo a visitarla arrivando dalla Lupa (infatti nessun ingresso ci sembra più appropriato: se siamo antichi romani stiamo arrivando dalla capitale, a bordo di un veloce carro condotto da uno schiavo che arriva dalla Cilicia. Con noi c’è anche uno schiavo nomenclatore che, in assenza del telefono cellulare, dovrà ricordarci i nomi dei personaggi famosi che vedremo passare, per poterli salutare. Se fossimo una matrona lo schiavo nomenclatore sarebbe sostituito da una schiava con le stesse funzioni, che si chiamerebbe però “pedissequa”. Il nomenclatore ci sussurrerà nell’orecchio “Numerio Negidio” e noi, con voce stentorea, potremo dire dal nostro carro: “Ave, Numerio Negidio, che gli Dei ti siano propizi!” al che lui ci potrebbe rispondere con un “furcifer” (pendaglio da forca) o un “homo nihili” (uomo da niente). Gli antichi romani per insultarti non ti mandavano da nessuna parte, ti liquidavano con un epiteto diretto e, spesso, molto offensivo. Pulex, (pulce) era forse il più tenue, ma arrivavano a superare in fantasia gli insultatori moderni.

Non siamo né stanchi né affaticati, perché nel nostro viaggio sulla via Aemilia abbiamo cambiato spesso cavallo alle stazioni di posta che sorgono ogni ventina di miglia: ce n’erano sicuramente a Fiorentiola come a Fidentia

o a Parma ma magari ce n’era una anche a Fonteclos, oggi conosciuta come Fontana Fredda.

La porta della città è di bronzo e sorge tra via Legnano e via Roma, all’altezza dell’attuale oratorio di San Rocco, ed è sorvegliata da due guardie ben poco marziali. Del resto le guardie servono solo ad ispezionare i carri delle merci: chi mai potrebbe ardire di attentare alla sicurezza di Placentia, posta quasi al centro della Gallia Cisalpina?

Il nostro auriga è costretto a fermarsi e dobbiamo proseguire a piedi. Non ci sono in giro vigili (c’erano anche allora ma servivano a domare gli incendi, non a dare le multe per i divieti di sosta) ma c’è già, invece, l’isola pedonale: nessun carro poteva entrare in città durante il giorno. Le derrate e comunque i trasporti entro le mura dovevano avvenire necessariamente durante la notte, cosa che non soddisfaceva i cittadini che venivano disturbati nel sonno da urla, strepiti, colpi, nitriti e colorite bestemmie (i carrettieri non sono mai stati famosi per la loro discrezione).

Appena varcata la porta siamo già in vista del Foro: è una piazza lastricata e circondata da portici. Sul sito oggi occupato dalla chiesa di San Pietro sorge il capitolium, un tempio prostilo in marmo, sollevato dal livello della piazza di alcuni gradini. Sul lato anteriore, rivolto verso l’attuale vicolo San Pietro, presenta sei colonne corinzie. Gli altri tre lati sono invece chiusi con muri di laterizio. Il tempio, come in ogni colonia romana, è dedicato a Giove, Giunone e Minerva, la triade capitolina. Di Minerva siamo certi (visto il tempio di Minerva Medica di Cabardiacum) di Giove anche, dato che nei pressi dell’attuale Municipale è stata trovata un’epigrafe che era dedicata ad un piacentino sacerdote di Giove. Giunone è una nostra aggiunta, ma deve essere ritenuta molto probabile.

Tra il cardus maximus (via X giugno) e il decumanus maximus, quella via Roma dalla quale stiamo venendo, sorge una basilica.

Come il Gotico, il suo lato lungo è tangente alla piazza. È preceduta da un

colonnato che dà ingresso ad un’aula non troppo spaziosa (non possiamo pensare infatti che a Piacenza esistessero locali come le terme di Caracalla o la basilica di Massenzio) ma pulita ed ordinata. Un magistrato seduto sulla sua sedia curule sta ascoltando un oratore che difende la causa del proprio cliente.

Potrebbe trattarsi di quel Tito Tinca, amico e coetaneo di Cicerone, del quale il grande oratore disse che si esprimeva con brio ma “nescio quo sapore vernaculo” e che cioè, nel parlare, tradiva un non so ché di provinciale che veniva irriso dai romani “de Roma”?

Il magistrato ci sembra a sua volta una persona conosciuta: ma sì! È Quinto Tullio Cicerone, il fratello del più famoso Marco Tullio, nominato da Cesare suo legato a Piacenza.

Lo schiavo nomenclatore fa il suo lavoro e ci sussura“Quinte Cicero” e noi a nostra volta: “Quid agis, Quinte Cicero?” Come va?

Il legato ci lancia un cenno distratto, il caso di cui si sta occupando è grave: si tratta di un personaggio famoso, addirittura un senatore, Lucio Quinzio Flaminio, che durante un banchetto, ebbro di vino e di lussuria, sembra abbia chiesto ad una prostituta se non aveva mai visto decapitare una persona.

Alla risposta negativa della donna si era fatto portare un prigioniero cui aveva spiccato la testa con un solo colpo di ascia.

La basilica è piena di folla: la giuria popolare, che poteva contare fino a centottanta giudici a latere, siede a fianco della sedia curule di Quinto Cicerone, che è posta su di un palco improvvisato. Ai loro piedi, in una confusione indescrivibile, siedono i litiganti, i loro mallevadori, i difensori, gli amici. Poco più lontano siede il volgo, sempre avido di sensazioni forti e pronto ad esercitarsi in un tifo da stadio. (“Se più sezioni operavano isolatamente – racconta Carcopino – ognuna sedeva con quarantacinque assessori e un decemviro come presidente, separata dal vicino da tramezzi o da paraventi. Nell’un caso e nell’altro magistrati e pubblico si accalcavano gli uni sugli altri e i dibattiti si svolgevano in una atmosfera soffocante. Per di più, l’acustica era deplorevole, cosa che costringeva gli avvocati a raddoppiare i loro sforzi, i giudici a raddoppiare la loro attenzione e il pubblico la pazienza”).

Lasciamo che la giustizia compia il suo corso (sapremo più tardi che Lucio Quinzio verrà cacciato dal Senato – in effetti il magistrato che lo giudicò sembra fosse Marco Porzio Catone il Censore, dunque il processo si svolse probabilmente a Roma, ma lasciatemi un minimo d’immaginazione) e proseguiamo: girando verso sud nel Cardus Maximus (gli attuali vicolo San Pietro e via San Francesco) superiamo due scuole: la scuola del gramaticus, in pratica la nostra scuola elementare e quella del retore che invece insegna dialettica e filosofia. Passando, dalle finestre aperte sentiamo gli studenti compitare: “exordium, narratio, digressio, propositio, enumeratio, argumentatio, probatio, confutatio e peroratio”. Sono le parti in cui si deve dividere un’orazione “persuasiva”.

Quasi al limitare sud della città arriviamo ad un altro tempio di marmo ornato di statue tra le quali attira la nostra attenzione una splendida statua di marmo pario opera dello scultore ateniese Cleomene. Rappresenta Venere o Demetra o una vittoria (oggi è in una cassa, custodita nel Museo di Palazzo Farnese, speriamo che prima o poi si possa esporre al pubblico).

Le case di civile abitazione che sorgono attorno al tempio (siamo dalle parti dell’INPS e di Piazza Cavalli) sono di mattoni, a un piano, come quelle che si vedono oggi a Pompei.

No, non ci sono insulae di cinque o sei piani come a Roma: Placentia non è fittamente abitata e non ha di questi problemi. I tetti sono coperti da tegole quasi identiche alle nostre attuali, infatti la fabbricazione di mattoni e di tegole è locale: grandi fornaci si stendono tra le mura della città e il porto fluviale sul Po come nel piccolo villaggio delle Mose, a qualche chilometro dall’abitato e a Veleia. Già all’epoca esportavamo in tutt’Italia tegole e

mattoni.

Il traffico, anche di persone (sappiamo che non si circolava di giorno in città con mezzi a ruota) è abbastanza rarefatto, fin dalla sua fondazione il respiro di Placentia è il sonnolento respiro agricolo che arriva dagli ubertosi campi che la circondano. Le strade sono lastricate e abbastanza pulite.

Voglio andare a vedere l’anfiteatro che, secondo i placentini, è il più bello e il più grande esistente a nord di Roma.

L’anfiteatro si stende a nord, fuori dalle mura della città, più o meno dove ora sorge il Liceo Classico.

Per bello è bello, però non è sicuramente l’Arena di Verona: è costruito per la maggior parte in legno e solo il palcoscenico è in muratura: capisco che nel 69 d. C. – durante l’anno orribile della lotta tra i tre imperatori Galba, Otone e Vitellio – a quest’ultimo e ai suoi uomini “cibo vinoque praegreves”

(ubriachi di vino e di cibo) come li ricorda Tacito, non durerà fatica incendiarlo finché dello stesso non rimarrà pietra su pietra.

Secondo il Rossi “Il bellissimo anfiteatro di Piacenza, situato fuor dalle mura tra la città e il Po, e così tra l’attuale strada maestra che conduce al Po e alla Fodesta, venne distrutto… era un monumento vastissimo e unico in tutta Italia e anche si sospettò che fosse stato per invidia delle altre città,

in detta circostanza fatto incendiare”.

Un passante cerca di indurmi ad andare a visitare il famoso santuario di Cabardiacum, in Val Trebbia: “È un santuario dedicato a Minerva Medica, la dea guarisce qualunque malattia, se l’offerta è proporzionata. Vengono da tutte le parti dell’Italia e ti fanno anche gli oroscopi” ma non mi sembra il caso. Non credo infatti che la strada da Placentia a Travo (il nome attuale della amena località) sia altrettanto confortevole della via Aemilia.

Piuttosto farò, come ogni buon romano, una visita alle terme, che dovrebbero sorgere dalle parti di Piazza Duomo, quella attuale, ovviamente.

Ma c’erano davvero le terme in Piazza Duomo? Nel 1857, all'epoca della collocazione della colonna centrale che sostiene la statua della Vergine Assunta, a due metri e mezzo sotto il piano di calpestio venne rinvenuto un grande mosaico di età imperiale, a tessere bianche e nere, di dieci metri per sette, intersecato da due ottagoni concentrici, uno del diametro di circa dodici metri e l'altro di circa sei. Il ritrovamento di un tubo di piombo fece concludere gli studiosi del tempo che si trattava, appunto, delle “terme di Piacenza”. Nessuna città romana, infatti, poteva esserne priva.

Secondo studi più recenti, invece, pare si tratti del triclinium (sala da pranzo) di una grande casa romana appunto di età imperiale, sul quale, in epoca paleocristiana, era stato eretto un battistero ottogonale).

Nella pagina seguente riporto l’unico disegno rimasto a testimoniare l’eccezionale rinvenimento. Dov’è ora il mosaico? Ancora lì, a due metri e mezzo sotto i nostri piedi, in attesa di tempi migliori, nei quali si possa esporlo degnamente.

( Estratto dal libro "Le Regine di Piacenza" di Massimo Solari. Edizioni Lir. 2010)

mosaico del Triclinium collez. biblioteca Passerini Landi